专项债、超长期特别国债和中央预算内资金是中国财政体系中三种重要的资金筹措和使用方式,它们在功能、资金来源、用途和管理机制上既有区别又有联系。以下从定义、区别和联系三个维度进行详细分析:

一、定义与核心特点

1.专项债(地方政府专项债券)

- 定义:由省级政府发行、市县使用的地方政府债券,以项目对应政府性基金或专项收入作为偿债来源,专款专用于特定公益性项目(如基建、棚改、生态环保等)。

- 期限:5年、7年、10年、15年、20年、30年等中长期。

- 风险:信用风险低(政府背书),但依赖项目收益覆盖债务。

2.超长期特别国债

- 定义:由中央政府发行的特别国债,期限通常超过30年(如50年),用于应对重大国家战略或经济周期波动,不计入财政赤字。

- 用途:支持长期战略领域(如科技攻关、能源安全、灾后重建)。

- 风险:信用风险极低(主权信用),流动性较差(长期限)。

3.中央预算内资金

- 定义:中央财政通过一般公共预算直接安排的固定资产投资资金,无需偿还,主要用于公益性项目(如教育、医疗、重大科技设施)。

- 管理:严格按年度预算审批,需符合国家规划和投资方向。

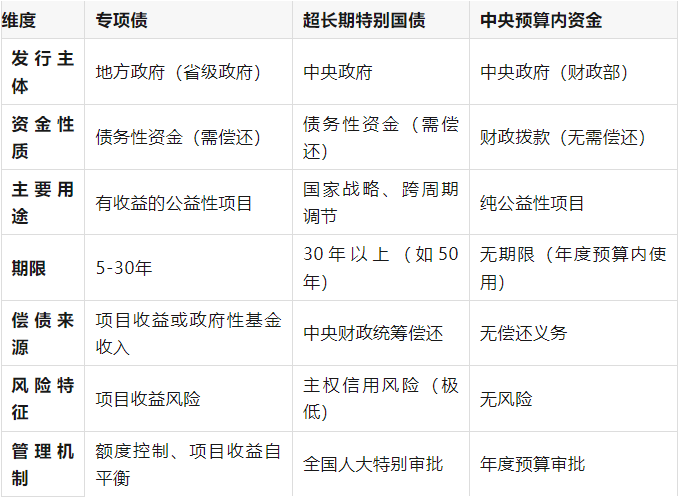

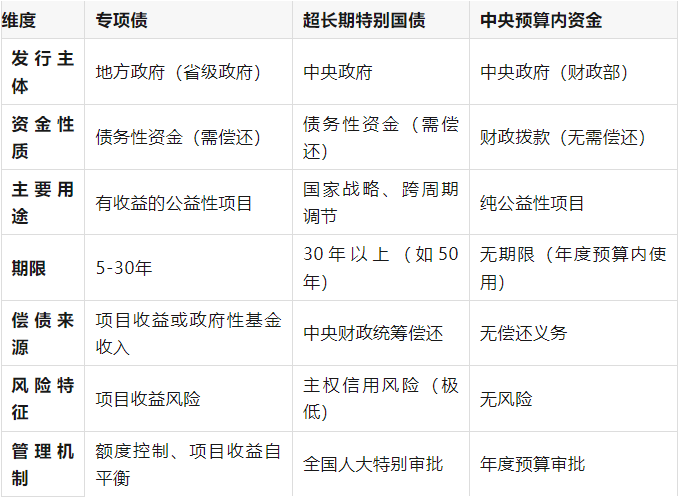

二、核心区别

三、联系与协同

1.共同目标:

三者均服务于国家重大战略和民生工程,是“财政政策+货币政策”协同发力的工具,旨在稳增长、补短板、调结构。

- 专项债与中央预算内资金常组合使用(如一个项目同时申请预算内资金和专项债);

- 超长期特别国债可缓解地方政府债务压力,为长期战略项目提供低成本资金。

- 专项债和特别国债通过市场化发行,可吸引社会资本参与(如专项债作项目资本金);

- 4.监管共性:

均需严格遵循“资金跟着项目走”原则,确保专款专用,接受审计监督。

四、适用场景举例

- 超长期特别国债:国家量子实验室建设(需长期持续投入)。

- 中央预算内资金:偏远地区义务教育学校建设(无直接收益)。

总结

三者共同构成中国“积极财政政策”工具箱,差异在于:

- 中央预算内资金体现“中央直接投入+公益性保障”。

实际应用中需根据项目属性、期限需求和偿债能力灵活组合。